何が違う?!高齢者食と介護食の違いについて教えてください。

2023年02月01日

高齢になると食欲が減ったり食べることに負担を感じるようになって栄養が偏りやすく、サルコペニアやフレイルの原因となる低栄養状態を招くことがあります。

そのため、健康寿命を縮めてしまうサルコペニアやフレイルを予防するには体に必要な栄養を十分補える食事を取ることが重要と考えられており、高齢者の体に合った食事として高齢者食や介護食の研究や開発が進んでいます。

どちらも同じものを指しているように思われることが多い高齢者食と介護食ですが、実はこの二つには異なる点があります。どのような部分が違うのでしょうか。

高齢者食とは

高齢になると運動量が減ったり唾液の分泌量が減ったりすることで、空腹を感じにくくなるだけではなく、食べづらさから食べる意欲が低下しやすくなります。

食べる意欲が低下すると食事量が減り、さらに「なんでもいいから簡単で食べやすいものにしよう」という考えから麺類などに偏ってしまうなど栄養バランスが崩れる原因にもなります。

高齢者食は、高齢者の体の変化に合わせることで食欲低下を防ぐことを目的としています。

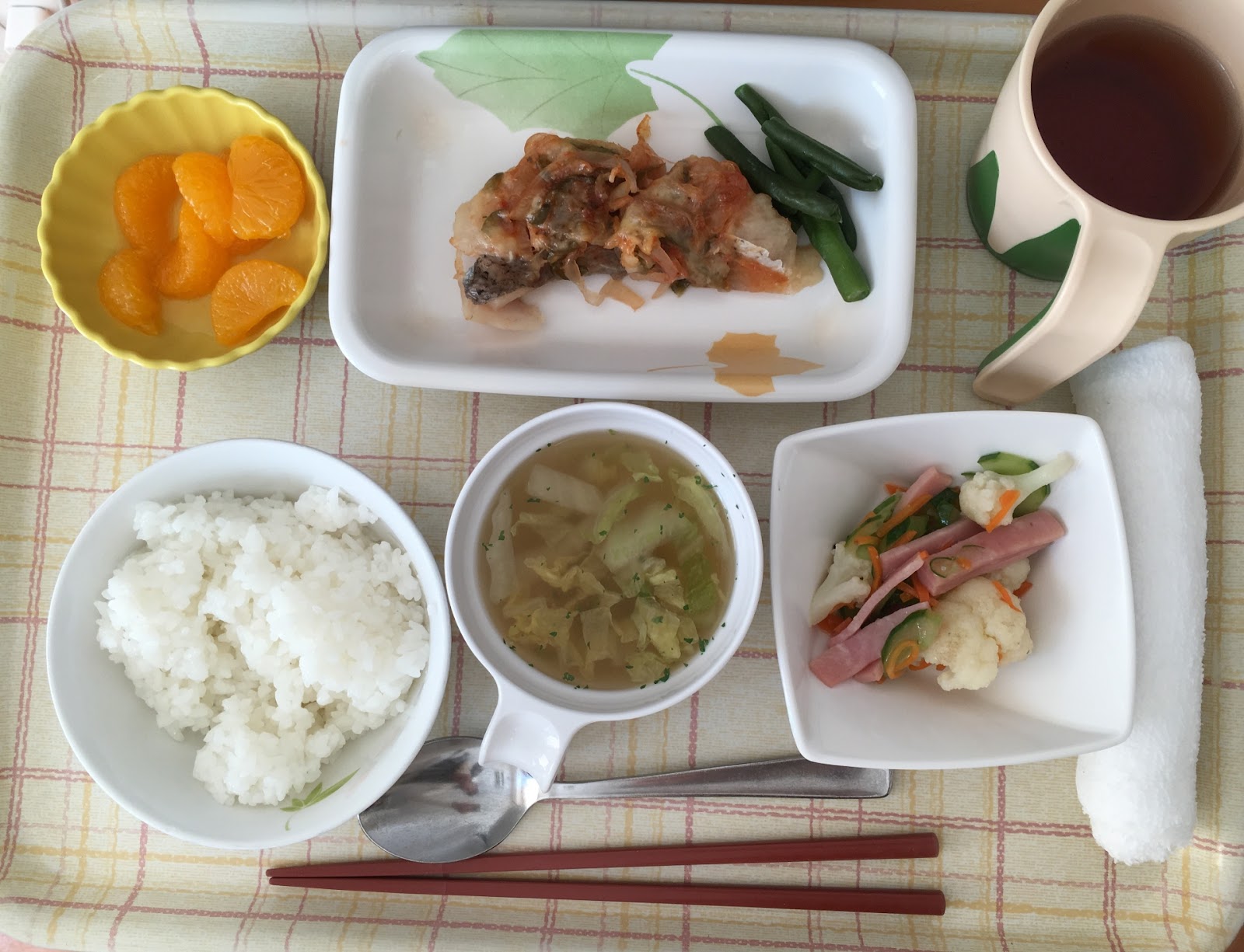

あごの力や歯が弱り、唾液の分泌量が減った高齢者でも食べやすいよう、食材を一口大に切ったり軟らかく煮たり、盛り付けを華やかにしたりするなどの方法で食べる意欲を高めます。

介護食とは

高齢になるとあごの筋肉や歯が衰え、唾液の分泌が減るなど様々な変化が起こり噛む力や飲み込む力が低下してしまいます。

噛んだり飲み込んだりする力が低下した状態で若年層と同じ食事を取ると単に食べにくいだけではなく、食事がのどに詰まって窒息する可能性があり、食事が安全に行えません。

介護食は、食事中の窒息リスクを減らすため食べる人のかむ力や飲み込む力に合わせた硬さや形状に調節した食事です。

一口大よりもさらに細かく刻んだ「刻み食」、食べ物をしっかり煮込んだりミキサーにかけてから固めた「やわらか食」、食べ物をミキサーにかけてスムージーのような状態にした「ミキサー食」など、噛む力や飲み込む力の段階に合わせた種類があります。

高齢者食と介護食の違い

高齢者食と介護食の最も大きな違いは、高齢者食が「食べる楽しみ」などに着目して意欲的に食事ができることを目的としているのに対し、介護食は「食べる能力」に着目して安全に食べられるようにすることを目的としている点です。

また、いずれも「食べやすさに配慮する」という点は同じですが、高齢者食は食材を少し小さめに切る・煮る時間を少し長くするといった工夫を行いますが調理方法自体は一般の食事と同じであるのに対し、介護食は「食べ物を細かく刻む」「ミキサーにかける」など調理方法が変わるのも大きな違いで、高齢者食に比べると介護食の方が「食べやすさ」により配慮しているといえます。

このことから、食べる力が衰えて若い人と同じ食事を食べにくいと感じ始めたら「高齢者食」、食べる力がさらに衰えて高齢者食でも食べづらかったり窒息のリスクが高まったりしたら「介護食」というように、食べる力の段階の違いと考えてもよいでしょう。

まとめ

高齢者食の調理は一般の料理と違いがありませんが、介護食は道具が必要だったり調理に手間がかかったりします。

また、食べやすさや安全性を重視したことで食事の見た目が悪くなり、食欲減退を招いてしまうこともあるなど作るのが難しく負担も多くかかります。

介護食作りに悩んだときは、介護食の宅食サービスを利用してもよいでしょう。